Gênes, Italie

a) STRUCTURE TERRITORIALE

Système géomorphologique

Grandes infrastructures

Système ville, bourgs et campagne

Circonscription de " Gênes " Touring Club Italiano

|

Leonardo Benevolo " La ville dans l'histoire de l'Europe ", Laterza

|

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

Infrastructure

1. Quartiers

c) SYSTÈME DES ESPACES PUBLICS

2. Places : Piazza Banchi et Piazza Campetto

4. Rues : le système des Raibe

7. Lieux de travail : Sottoripa, maisons et commerces

d) SYSTÈME DES ESPACES PRIVÉS ET MIXTES

Limites de la cité portuaire antique et moderne, d’implantation médiévale et du XIXe siècle.

Extrait de :

Observatoire des villes méditerranéennes, DAACM Université de Reggio de Calabre, Département d’Architecture et d’Analyse des Cités Méditerranéennes.

Une partie des voies commerciales de boutiques, d’échoppes et autres commerces à Gênes, sur le port, au Moyen-Âge tardif.

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

1. Quartiers

Boccadasse

1. Quartiers Ripa Maris

1. Quartiers Quezzi

c) SYSTÈME DES ESPACES PUBLICS

|

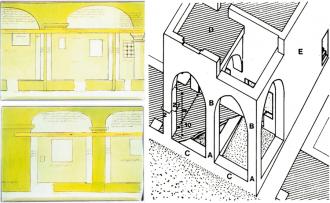

Schéma de distribution de certaines échoppes des Pallavicini

à S.

Pancrezio, des Pignolix et de S.Siro, dei Salvatici,

des Cattaneo

Mallone

|

4. Rues : le système des Raibe

[...] Le vaste réseau commercial qui se forme va constituer un espace si étendu qu’il va devenir le plus important espace collectif par excellence, où l’on peut se retrouver et échanger, en plus des marchandises, des expériences de vie sociale. La prégnance de cette conformation dans le tissu social de Gênes justifie et explique comment, à la différence des cités de type médiéval, la métropole génoise soit privée d’une place collective pour réaliser des rencontres et développer des rapports entre individu et communauté interne.

Et cette exception confirme sans ambiguïté la règle, bien qu’elle appartienne à un autre système urbain. Il s’agit de la « règle », pour ainsi dire, typique des cités orientales islamiques du Moyen-Âge, caractérisées par l’absence de la place : en effet, les structures du souk et du bazar prédominaient et absorbaient toutes les fonctions collectives, grâce à quoi elles étaient régulées contre la dislocation des principales institutions religieuses, éducatives, etc…

2. Places : Piazza Banchi et Piazza Campetto

Il existait toutefois des espaces assimilables à des places, qui trouvent une référence historique dans la « rahba » d’origine arabe.

[...] Des témoignages historico-littéraires confirment l’existence, dans les anciennes cités arabes et hispano-arabes, de places appelées « rahba ». Il y est certes précisé que ces espaces n’avaient pas une fonction rigoureusement précisée [...]. Toutefois, la dénomination de « rahba » est fréquente, par désigner surtout les espaces du commerce ambulant : dans tous les cas, l’usage de ce terme était étroitement lié au commerce, que ce soit de manière directe et interne ou indirectement. Gênes se présente justement sous ce profil caractéristique [...]. La « rahba » n’était pas une place formellement définie, mais un espace de dimensions variables, caractérisé principalement et essentiellement par l’activité commerciale.

d) SYSTÈME DES ESPACES PRIVÉS ET MIXTES

7. Lieux de travail : Sottoripa, maisons et commerces

Leonardo Benevolo " ville dans l'histoire de l'Europe ", Laterza

Marseille, France

a) STRUCTURE TERRITORIALE

Système géomorphologique

Grandes infrastructures

Système ville, bourgs et campagne

Images extraites de : Observatoire des villes méditerranéennes, DAACM Université de Reggio de Calabre, Département d’Architecture et d’Analyse des Cités Méditerranéennes.

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

Tissu urbain

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

1. Quartiers

d) SYSTÈME DES ESPACES PRIVÉS ET MIXTES

6. Logements

7. Lieux de travail

Marseille, Planimétrie de la ville etidéogramme des structures urbanistiques

Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica

(Dictionnaire

Encyclopédique d’Architecture et Urbanistique),

sous la direction de P.

Portoghesi, Gangemi Editore, Rome 2005

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

1. Quartier du Panier

1. Quartier : la ville radieuse

|

Croquis de Le Corbusier " Unité d'habitation "

|

6. Logements – unité d’habitation

7. Lieux de travail : la structure des commerces

Le tissu commercial se structure aujourd’hui sur un tracé à maillage large qui s’appuie sur les axes commerciaux urbains, sur un système de pôles constitué de grands centres commerciaux et du MIN (Marché d’Intérêt National), principalement extérieurs à la ville et sur un ensemble de commerces de centre-ville qui se fixent dans le tissu du XIXe siècle, et en particulier sur la zone de la Canebière et sur le Centre Bourse, grand centre commercial au cœur de la ville. À ces éléments structurants s’adosse un système réduit de marchés qui intéresse tous les arrondissements de la ville, mais qui trouve ses expressions les plus intéressantes dans la ville élargie, en proposant un modèle « partagé » entre le marché typiquement français et le marché arabe.

Marché du port d'Aix

[...] Le marché arabe est à la Porte d’Aix. Sa typologie est complètement du marché des Capucins. Il se structure en effet sur un élément linéaire [...] et sur ses deux « têtes de pont » constituées par la place Jules Guesde et une grande structure en béton armé avec une typologie de hangar, où se développe l’espace commercial. La typologie de l’espace commercial s’articule selon deux caractéristiques principales : l’espace fermé et l’espace ouvert.

Marché de Capucins

Parmi les marchés à matrice arabe, et en particulier maghrébine, le

plus représentatif est le Marché des Capucins, situé au cœur de la

ville du XIXe siècle. Localisé dans le quartier Noailles, délimité au

nord et à l’ouest par les deux axes de la Canebière et de la rue de

Rome, il se structure sur une implantation urbaine caractérisée par un

tissu serré où les boutiques occupent les rez-de-chaussée. C’est donc

un marché qui utilise l’espace construit et qui maintient une fonction

commerciale tout au long de la journée. Cependant, ce fait produit

aussi un « poche sociale » : sa connotation arabe très marquée en fait

un lieu de dégradation, surtout au moment où les activités commerciales

cessent.

Marché du Prado

À côté des marchés arabes, Marseille possède aussi ses marchés

provençaux, typiquement français, qui se développent surtout le long

des rues et des places, avec des structures mobiles qui laissent

ensuite la place à d’autres fonctions urbaines. Parmi ceux-ci, toujours

dans la partie historique de la ville, le Marché du Prado, localisé

dans le quartier de la Castellane, se développe longitudinalement sur

l’avenue du Prado. Il est délimité au nord par la place de la

Castellane, au sud par le Rond Point du Prado et par le Marché de la

Plaine, situé le long du périmètre de la place Jean Jaurès.

Venise, Italie

a) STRUCTURE TERRITORIALE

Système géomorphologique

Grandes infrastructures

Images satellitaires du système lagunaire

a) STRUCTURE TERRITORIALE

Système géomorphologique

Grandes infrastructures

Système ville, bourgs et campagne

Padoue, Venise et la lagune.

Projet préliminaire du nouveau Plan Régulateur Général de Venise : cadre territorial

Extrait de : Venise, le nouveau plan urbanistique, sous la direction de L. Benevolo.

a) STRUCTURE TERRITORIALE

Système géomorphologique

Le système des fonds

« [...] La forme de la ville naît directement du lieu, qui n’est pas le plan d’eau uniforme qui se présente à la vision, mais un système complexe et invisible de fonds. Le plan distingue par une couleur plus sombre, sur l’à-plat de la lagune, le réseau des canaux navigables. L’organisme urbain, avec la trame compacte des îles construites et des paroisses, est placé rationnellement à la confluence du Grand Canal et du Canal de la Giudecca, peu distant de la fosse commune en pleine mer. C’est un choix délibéré, qui copie la nature pour en déduire une ville, consolide artificiellement le fragile contour des canaux et assigne à la zone construite une limite adéquate. »

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

Infrastructures, tissu urbain

1. Quartiers

- Cannaregio et le Ghetto

c) SYSTÈME DES ESPACES PUBLICS

2. Places – Saint Marc et système des campielli (petites places vénitiennes)

3. Jardins

4. Rues – Via Garibaldi

5. Sièges institutionnels pour la gestion du pouvoir

d) SYSTÈME DES ESPACES PRIVÉS ET MIXTES

6. Maison d’habitation – Maison tour

7. Lieux de travail – Maison de commerce

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

1. Quartiers

- Cannaregio et le Ghetto

Le réseau piétonnier de Venise aujourd’hui, de :

Venise, le nouveau plan urbanistique, sous la direction de L. Benevolo.

Système piétonnier, places, rues et placettes

Système des jardins

c) SYSTÈME DES ESPACES PUBLICS

2. Places - Saint Marc et de système des placettes (campielli)

La place monumentale – Saint Marc

L’environnement qui en a résulté est un découpage complexe d’espaces externes et internes, en étroits rapports réciproques, qui certes ne se limite pas au seul « parterre » face à la Basilique. C’est le résultat d’une combinaison et d’une fusion des diversités si habilement recherchées que les différentes expressions artistiques qui se font face (le byzantino-gothique de la Basilique contre le néoclassicisme de l’Aile napoléonienne) s’y accordent dans un contexte harmonieux.

4. Rues – Via Garibaldi

d) SYSTÈME DES ESPACES PRIVÉS ET MIXTES

6. Bâtiments d’habitation – La maison tour

Entre la fin du Ve siècle et le début du Vie, une population importante de Juifs vint à confluer vers Venise, où ils vécurent en contact étroit avec la population locale. Les réactions suscitées alors par des raisons économiques et religieuses, conduisirent à la décision de reléguer la communauté hébraïque dans une partie délimitée de la ville, et l’on choisit la zone du Ghetto Nuovo pour sa configuration particulière (une petit île reliée par deux ponts), facilement contrôlable [...] et remarquable par sa structure, définie et close par de hautes maisons tours (nécessaires pour faire tenir le plus grand nombre d’habitations dans un espace aussi réduit). L’ensemble forme un « continuum » de constructions organisées suivant une « rue arête » médiane qui relie les deux issues, qui étaient fermées du coucher du soleil à l’aube.

(L’Italie, Venise, Touring Club Italien, Milan 2005)

7. Lieux de travail – La maison de commerce (fondaco)

On retrouve certains modèles commerciaux typiques de l’aire culturelle du Proche-Orient dans quelques villes données de l’environnement adriatique et égéen. Le modèle de la maison de commerce, par exemple, est un prototype récurrent de cet environnement : normalement, les constructions sont caractérisées par une typologie qui prévoit des magasins pour l’entreposage - stockage des marchandises au rez-de-chaussée et les locaux d’habitations dans les étages supérieurs. À Venise, cependant, si l’implantation reste la même, la réalité physique de la ville diversifie les moyens d’accès aux magasins, qui peuvent aussi se faire par voie maritime, grâce à la présence des portiques. Dans le fondaco, il est aisé de reconnaître les affinités fonctionnelles, aussi bien avec le phoundax phénicien qu’avec le funduq-han islamique et sa dérivation arabe directe, l’alhóndiga espagnole.

Le fondaco de la farine.

Le fonticum a biado vénitien est un espace fini en soi, inséré dans le grand marché principal urbain, mais en même temps facile à atteindre depuis l’extérieur. Comme les greniers byzantins, c’est un nœud commercial spécialisé, il coïncide avec l’espace de la corporation, celle des marchands, et il est associé à l’institution d’une magistrature spécifique, celles des Officiers du blé du Rialto. Ce qui démontre donc – et pas seulement du point de vue terminologique – la reprise par Venise d’un modèle formel efficace et largement répandu en Méditerranée.

Le Fondaco dei Tedeschi (maison de commerce des Allemands).

La

zone urbaine immédiatement limitrophe au Fondaco est appelée Épicerie,

parce que tout le commerce des épices s’y regroupait. L’établissement

des Allemands en était le cœur. Formé par l’association d’un réseau de

commercialisation et d’un marché de gros, le système Épicerie/Fondaco

s’imposait comme un véritable organisme fonctionnel intégré, très

semblable au rapport souk/fondouk.

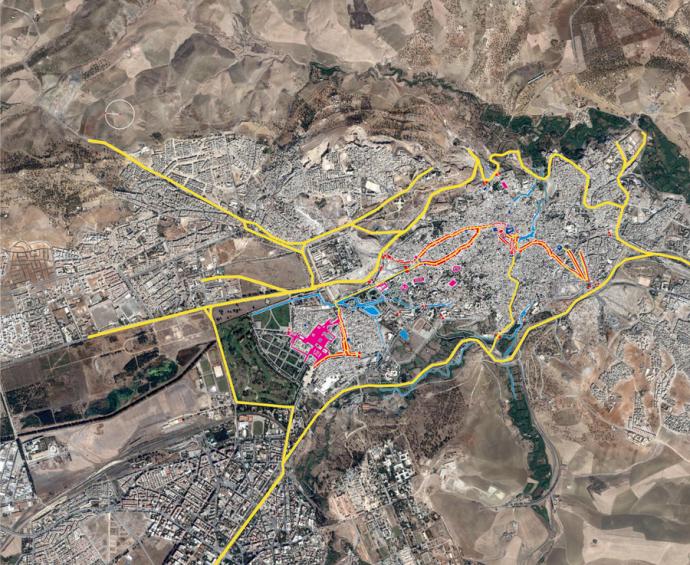

Fès, Maroc

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

Infrastructure, tissu urbain

Extrait de :

Observatoire des villes méditerranéennes, DAACM Université de Reggio de Calabre, Département d’Architecture et d’Analyse des Cités Méditerranéennes.

La situation géographique particulière et la présence de très nombreuses nappes d’eau en ont certainement conditionné la configuration et la structure urbaine : celle-ci naît au débouché d’une étroite vallée collinaire drainée par l’oued Fès et ses affluents. Dans ce cas, en effet, la ville n’est pas constituée d’un seul centre urbain, avec sa mosquée, ses marchés et ses quartiers. Elle intègre aussi une zone rurale d’un importance fondamentale pour l’économie de la cité, car elle est une source de fourniture de matières premières pour les activités qui se sont développées dans les boutiques artisanales.

Une structure urbaine très complexe et riche de qualités.

Les souks centraux, ceux qui s’étendent au pied des côteaux, se sont transformés en vitrines et les portes, enfin, représentent non seulement un point de raccordement entre la cité ancienne et la ville nouvelle, mais aussi un véritable nœud pour le fonctionnement commercial du centre tout entier. C’est par ici que les rapports avec les moyens modernes de communication se stabilisent, c’est ici qu’a lieu le commerce et le stockage des matières premières. La plupart des marchés de produits ruraux se tiennent autour des portes, les portes sont les lieux on l’on passe contrat pour l’accès à la « visite guidée » de la médina et c’est d’ici que partent les moyens de transport.

Schémas de développement des noyaux d’implantation de la médina, avant et après leur unification à travers le système du mur d’enceinte.

L’unification des deux noyaux de fondation permet que la structure de la cité, régulée par les principes de vie collective islamiques, prenne sa pleine forme : J. P. Ichier observe qu’il s’agit justement d’une structure centrifuge qui, depuis le noyau central formé par les mosquées et du souk, irradie vers le système des portes. Une structure caractérisée encore aujourd’hui par les axes principaux qui se juxtaposent à l’organisation des quartiers fermés mais fortement interdépendants dans leur fonctionnement.

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

Infrastructure, tissu urbain

1. Quartier

Système Mosquée/Souk

c) SYSTÈME DES ESPACES PUBLICS

4. Rues – La cellule d’habitation génératrice du tissu urbain

5. Sièges institutionnels pour la gestion du pouvoir

d) SYSTÈME DES ESPACES PRIVÉS ET MIXTES

6. Maison d’habitation – Le Derb

7. Lieux de travail – Souk et fondouk

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

1. Quartiers – Système Mosquée Qarauoiyyn/Souk

Les relations entre les espaces du commerce et les tissus urbains présents dans la médina de Fès sont d’une importance fondamentale pour expliquer quels sont les caractères d’identité qui singularisent cette ville. Le fait qu’ici également, toute la vie s’organise autour d’un cœur central confirme les observations déjà rapportés par J. Berque :

« Sous divers aspects, la cité musulmane reproduit un schéma identique. [...] L’ancienne composition en clans et quartiers ethniques évolue vers un système d’un autre type, en vertu duquel les membres d’une même origine tendent à se partager entre trois activités principales proprement urbaines : les sciences, l’artisanat et le commerce ». « Cela exige un équipement urbain dont les principaux éléments sont [...] le sanctuaire, [...] le bazar et les bains publics ».

Lieux de l’échange par excellence, cela ne se réduit pas au seul geste commercial, mais plus largement à l’échange culturel qui génère la croissance d’une société.

La position de ces marchés linéaires conditionne la structure urbaine et, en même temps, régule le rythme de toutes les activités qui s’y déroulent.

Leur spécialisation semble suivre un mouvement centripète :

Selon leur proximité du cœur de la médina, à savoir le système constitué par la mosquée Qarauoiyyn et le mausolée du Moulay Idriss, les souks changent de caractère. À mesure qu’ils s’éloignent de ce pôle, les activités deviennent plus spécialisées, plus homogènes, et beaucoup de commerces se transforment même en véritables ateliers de production artisanale.

Nous pouvons parler de système de souk dès lors que celui-ci est constitué d’un grand nombre de marchés indépendants qui se différencient en fonction de l’activité qui s’y déroule.

Ce qui caractérise le système commercial de la médina, c’est justement la spécialisation, caractère qui, encore une fois, explicite l’organisation sociale originelle de la tribu dans l’organisation sociale, et qui a conditionné le développement sur le territoire de la cité.

c) SYSTÈME DES ESPACES PUBLICS

6. Maison d’habitation – Le Derb

4. Rues – Le Derb, cellule génératrice du tissu urbain

La maison, matrice du maillage urbain

Pour expliquer la structure et l’évolution de la ville de Fès, il est nécessaire de se référer à l’organisation sociale qui a donné origine à la civilisation islamique : une organisation tribale, c’est-à-dire un système tendant à intégrer les noyaux familiaux à l’intérieur d’un ensemble plus large, pour les rendre aptes à développer des fonctions sociales et politiques, mais aussi pour assurer l’unité du groupe. Dans l’organisation spatiale de la tribu, l’unité de base est donnée par la albayt, terme qui, à l’instar de notre « maison », indique aussi bien la demeure que l’ensemble des personnes qui vivent sous le même toit (ou la même tente) et son interdépendant pour assurer leur survie mutuelle. Ce caractère de solidarité, que souligne la Charia, est fondamental pour comprendre le fonctionnement réel du tissu de construction et donc de la structure urbaine de Fès.

Les cellules individuelles sont isolées de l’extérieur, à tel point que les fenêtres s’ouvrent sur des cours intérieures et non sur la rue. Cela a permis de construire des maisons adossées les unes aux autres, presque comme les alvéoles d’une ruche, traduisant ainsi dans la vie urbaine l’idée de la communauté tribale qui anime la cité islamique.

L’élément de base est la cellule, dont les agrégations élémentaires autour d’un patio, le wast-el-dar, donne naissance à la maison. Les maisons de Fès offrent une grande variété de typologies de cours, qui vont du petit puit de lumière très étroit au grand jardin (riyad) : quoi qu’il en soit, le principe d’organisation de l’espace en unités cellulaires autour de la cour centrale renvoie toujours au même concept et souligne la fonction sociale et symbolique du derb, centre de la vie familiale orientée vers le ciel. Le derb, espace de la convivialité, est encore identifiable aujourd’hui comme une ruelle close, un espace de transit au-dessus duquel s’ouvrent les accès des habitations. Outre d’avoir une fonction distributive au niveau du maillage urbain, il représente un prolongement de la maison, un véritable filtre avant d’arriver à l’intérieur des lieux domestiques. Ces zones de passage représentent des éléments importants de diversification des places privées mais, ans le même temps, elles permettent une continuité des espaces publics.

Il apparaît donc clairement que le derb ne peut pas être considéré seulement comme un sous-multiple de la rue, comme l’acception que nous avons de l’impasse, mais que c’est une expression de la vie sociale. Dans son articulation, E. Guidoni a voulu trouver des références au mouvement de l’écriture coufique, considération née du fait que, la plupart du temps, les expressions de la vie sociale sont strictement liées aux expressions de la vie religieuse, culturelle, philosophique.

d) SYSTÈME DES ESPACES PRIVÉS ET MIXTES

7. Lieux de travail – Souk et fondouk

Dans le cas de la médina de Fès, le système des souks et fondouks constitue la structure urbanistique de la ville, autour de laquelle tous les espaces de relations s’articulent. Il s’agit d’un système plutôt complexe et différencié qui représente encore aujourd’hui une organisation classique des quartiers commerciaux.

Les activités développées à l’intérieur des boutiques artisanales, séparées de la zone du commerce de détail des souks, a un rôle également important dans l’économie générale de toute la médina. Ce sont précisément celles-ci qui depuis toujours ont animé le commerce de toute la vieille ville et qui peuvent être considérées comme la vraie force économique de la médina. Elles qui, en même temps, régulent l’organisation toute entière du tissu urbain. Tout comme l’épine dorsale des souks ordonne la vie publique et les échanges collectifs du centre historique, ainsi, de la même façon, les activités internes des quartiers régulent la bonne marche et le fonctionnement de la vie, disons, familiale. C’est la vie familiale, l’organisation tribale typique des quartiers de la médina qui a poussé à l’apparition de véritables métiers, toujours présents dans l’organisation commerciale de la cité.

Les fondouks, constructions qui assurent les mêmes fonctions que les caravansérails, offraient une refuge pour la nuit aux marchands venus de régions lointaines, une étable pour leurs animaux de somme et ils servaient d’entrepôts pour les marchandises qu’ils transportaient. Avec le temps, le fondouk de Fès s’est transformé en lieu où les marchands implantaient, non seulement leurs espaces de vente, leurs activités artisanales à l’intérieur de la cité. Historiquement, il s’agissait de constructions commerciales appuyées sur la Kissaria, puisqu’elles offraient aux marchands étrangers la possibilité d’y passer la nuit.

Dans son analyse de l’usage traditionnel qui était fait de ces édifices, R. Berardi indique certaines typologies différentes de fondouk. Il distingue :

- Le fondouk hôtelier, localisé aux alentours des portes de la ville et qui étaient utilisés essentiellement comme auberge pour les marchands et voyageurs venant des cités voisines.

- Le fondouk entrepôt, localisé la plupart du temps dans le voisinage immédiat du système d’accès à la médina. C’étaient les magasins de stockage des matières premières avant qu’elles ne soient distribuées.

- Enfin, les fondouks commerciaux (vente) et artisanaux (production), non de véritable fondouks, du point de vue typologique, étant donné qu’il s’agit plutôt de maisons utilisées à ces fins.

Tunis, Tunisie

a) STRUCTURE TERRITORIALE

Système géomorphologique

Grandes infrastructures

Système villes, bourgs et campagne

Principales infrastructures en rapport avec l’eau

Médina

Kasbah

Quartier français

Viabilité principale

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

Tissu urbain – Médina

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

Infrastructure, tissu urbain

1. Quartiers

- Système Mosquée/Souk

c) SYSTÈME DES ESPACES PUBLICS

2. Places

3. Jardins

4. Rues, réseau de voirie

5. Sièges institutionnels pour la gestion du pouvoir

Mosquée Zitouna

d) SYSTÈME DES ESPACES PRIVÉS ET MIXTES

6. Maison d’habitation – Maison avec cour

7. Lieux de travail – Souk

b) IMPLANTATION URBANISTIQUE

1. Quartiers

- Système Mosquée/Souk

c) SYSTÈME DES ESPACES PUBLICS

5. Sièges institutionnels pour la gestion du pouvoir

Mosquée Zitouna

« Le fait essentiel est que l’Islam a besoin de la cité pour réaliser son idéal social et religieux ». « La vie urbaine, indispensable à l’exercice collectif de la prière, l’est également pour la dignité revendiquée de l’Islam. ». Pour son conditionnement social comme par ses exigences spirituelles, l’Islam est une religion citadine [...]. La cité est le support de la foi et le cadre de vie. » (X. de Planhol, Le monde islamique, essai de géographie religieuse, Paris 1957).

d) SYSTÈME DES ESPACES PRIVÉS ET MIXTES

7. Lieux de travail – Souk

La cité islamique se désintéresse nettement de celles d’autres cultures

à cause d’une série d’aspects et de signes, et avant tout à cause de

l’importance qui tien, avec une articulation et une organisation très

particulière, le secteur central destiné à l’activité de commerce,

désignée par les termes difficilement traduisibles de souk et de bazar

(P. Cunoe, Storia dell’urbanistica, il mondo islamico (Histoire de

l’urbanistique, le monde islamique), Bari 1986

d) SYSTÈME DES ESPACES PRIVÉS ET MIXTES

6. Maison d’habitation – Maison avec cour

Le processus de formation du tissu résidentiel se basait sur une agrégation particulière entre certains systèmes de voirie et l’agrégation des cellules résidentielles, lesquelles, en adoptant des typologies de construction dites improprement mais efficacement « introverties », organisaient les environnements de la maison autour d’un espace intérieur avec cour et portique sur l’un ou plusieurs côtés. Grâce à telles dispositions […], il se trouve aussi que la maison est dotée d’un plus grand nombre d’alternatives de bien-être climatique, grâce aux possibilités multiples offertes de choisir, selon la saison ou l’heure du jour, des espaces de repos ou de travail, tour à tour frais ou tempérés, ventilés ou abrité, ombragé ou ensoleillé.

Vue typique de villes sur le littoral nord-africain.

(P. Cuneo, Storia dell’urbanistica. Il mondo islamico, Bari 1986)

c) SYSTÈME DES ESPACES PUBLICS

4. Rues – Réseau de voirie

En ce qui concerne l’articulation planimétrique de tels réseaux de voirie, la règle quasi générale […] est la présence de matrices géométriques irrégulières, définies aussi comme « labyrinthiques » qui suivent les cours et les tracés, mais aussi les articulations volumétriques, intentionnellement complexes, en dehors d’un apparent dessin général, à grande échelle et privées de références visuelles lointaines et, d’une certaine façon, dégagées des trames régulières, refermées, isolées ou compactes.

Le même réseau de voirie urbaine exprime, en effet, à travers une nomenclature différenciée et à degrés croissants d’intimité allant de la rue primaire à usage public (sari), aux rues dérivées de celle-ci et à caractère semi privé (derb), jusqu’aux impasses pratiquement privées (zuqaq)

(P. Cuneo, Storia dell’urbanistica. Il mondo islamico, Bari 1986.